ひまわり文庫、2020年8月の新刊〔6317〕2020/08/01

2020年8月1日(金)晴れ

梅雨明けしたばかりやけど、8月になりました。暑い夏。ニッポンの夏。でも、コロナがまた増えてきて、ちょっと心配。まだ遠くへ出かけるのは、ちょっと危ない感じ。気温が高くなったらウィルスも弱ってくる、という根拠のない希望的観測は、見事に外れましたねー。沖縄でもどんどん増えてるし。

こんな状況。しばらくは家で、読書三昧もいいかもしれません。

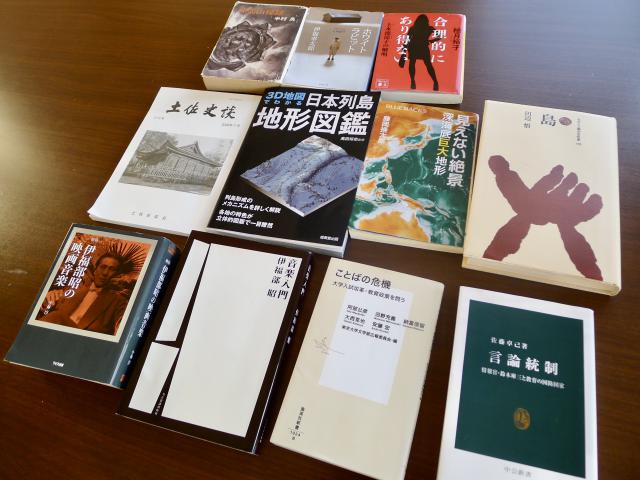

そんな訳でひまわり文庫、8月の新刊。

まずは軽いのから。

久々に読みました、半村良。どれくらい久し振りかというと、40年振りくらい。学生の頃に読んだ半村良を、何故か読みたくなって、アマゾンの中古で買い求めました。「産霊山秘録」。むすびのやまひろく、と読みます。程よい古び方が素敵な文庫本。文字も小さくて。懐かしかった。40年前に僕が読んだのは、この文庫やったかも知れません。SFやけど、民俗学的匂いがする半村良を好きで読んでたのは、高校から大学にかけての若かりし頃。そうか。こんな感じやったのか。今読むとまた、全然違う感覚で読めますねー。

今の僕の感性でストンとはまる軽い本、と言えば伊坂幸太郎。文庫の新刊「ホワイトラビット」。安定の伊坂幸太郎。

もひとつストンとはまってるのが柚月裕子。「合理的にあり得ない」も、安定の柚月裕子。何も考えず、ストレス解消でさあっと読めるのがいいです。

ここで「土佐史談」をご紹介しときましょう。最新号。7月号。実はこの最新号は盛り沢山で、面白いんですね。実は、僕も、短い「歴史余話」のを書いてます。「牛乳瓶と寺田寅彦」という題名で。面白そうでしょ?

もう一人。うちのJr.2号が寄稿して、掲載されてるのは「中世後期土佐国の守護代所と物部川河口周辺地域について」という魅力的?な題名の論文。他にも、面白い論文盛り沢山な、最新号。

地学の本が二冊。

「見えない絶景 深海底巨大地形」は、今までにもたくさん著書を買った藤岡換太郎先生の、本。深海が一番の専門だったんですね、藤岡先生。内容は、まあ、割合にポピュラーな内容やけど、藤岡先生の深海愛が溢れるブルーバックス。

「日本列島地形図鑑」は、3D地図で、日本の典型的な地形を解説してる図鑑。まあ、わかりやすいっちゃあ、わかりやすい。地学入門には、いいかも知れません。

「島」は、「ものと人間の文化史」というシリーズの中で、海村民俗学の田辺悟先生が描いた日本と世界の島の姿。島の名称、自然、民俗、生活、漁法、果ては巨石文化、大きさからなにからなにまで網羅的に書かれてます。金高堂をブラブラしてて書いました。

さて。ここからだ。今月の秀眉。

まずは「言論統制」。戦時中、「小ヒムラー」と恐れられた情報局の軍人、鈴木庫三について書かれた本。戦時中、出版社や思想家、物書きは、この鈴木中佐にかなり激しく攻撃されました。恨み骨髄。なので、戦後、かなりの脚色をもって、極悪非道、文化への無理解の化身みたいに描かれた鈴木庫三の、真実の姿を描こうとした、本。確かに鈴木は、凄まじい信念と努力で、軍人として、教育学を極めていこうとした人物でした。真面目で、信念があって、頭も悪くない。

だから、戦後に描かれた、無知蒙昧で威張り散らすだけの軍人のイメージは、間違っている。

ただ。やはりこの本読んで思うのは、人間にとって何が大切か、という価値観、多様な価値観への理解が、鈴木にはなかったんだろう、ということ。

「ことばの危機」を読んで、つくづく、しみじみ、思いました。この本は、東大文学部の先生たちが、自分たちの専門の立場から、今、文科省が進めようとしている入試改革がもたらす危険性について警鐘を鳴らしています。特に「論理国語」と「文学国語」を分け、実用的な文章を読めて書ける子供を育てようという政治家や文科省の考えの浅はかさを、徹底的に論破してます。東大の先生たちが。

そこにあるのは、「ことば」を単なる「道具」としてしか捉えられない、浅い人間たちへの、警鐘。

これ、鈴木庫三の考え方にも通じるなー、と思って読んだことでした。根っこは、同じだ。

次の二冊は伊福部昭関連。伊福部昭は、日本のクラシック音楽において、非常に重要な働きをした作曲家であることは、ご承知の通り。

東京芸大作曲科などでは、たくさんの弟子を育てた教育者でもあった。その感性、仕事は、すごい。もちろん一番有名なのは「ゴジラ」。たくさんの映画音楽を手掛けてるけど、「ゴジラ」を始めとした「ゴジラ」シリーズの音楽は、最近の「シン・ゴジラ」でもリスペクトされ、使われてましたねー。当然っちゃあ、当然。

その伊福部昭の映画音楽についての評伝「伊福部昭の映画音楽」も、金高堂をウロウロしてて、ついつい買ってしまいました。良い本、並べてます、金高堂。さすが。

分厚いけど、じっくりじっくり読めました。一気に、じっくり。それだけ、伊福部昭の映画音楽における存在は大きいのでありました。こないだ、7月3日のにっこりでも書いたけど、「カウンタープンクト」という技法は、非常に評価も高く、広く影響を与えています。激しい場面で、その激しさと対局の音楽を被せることで、際立たせていく技法。

そう言えば、「シン・ゴジラ」で、米軍の攻撃によってゴジラが進化し、東京中心部を焼き尽くしていく場面で流れる美しい音楽は、まさに「カウンター・プンクト」で、伊福部昭の教えに忠実に造られてると感心したことでした。

その伊福部昭が、昭和26年と言う、まだ戦争の空気があふれてた時代に37歳で書いたのが「音楽入門」。クラシック音楽の作曲家として活躍を始め、映画音楽も手掛け始めていた東京芸大作曲科講師の伊福部昭が、一般の人たちに対して、音楽の聴き方を説いた本。さすが伊福部昭で、「音楽が、本来、極めて直覚的なものであって、誰にでも理解され得るはずのもの」と説き、「しかめつらしい外的なさまざまな条件」に対する「恐れなしに、もう一度、素直な心で音楽に接して欲しい」という願いから、この本を書くことにした、と語ります。

教師に引率された中学生たちが、国立博物館で、陳列された作品の解説や説明をノートするのに忙しく、誰も肝心の作品を見つめてなかった、という話から始まる「音楽入門」は、今読んでも、なかなか面白い。伊福部昭は、やはりすごかった。

こんな感じの8月新刊。一押しは、と言えば、「伊福部昭の映画音楽」でしょうかね。でも、どれも面白かっったです。外れなしの、8月の新刊。