ひまわり文庫、2017年9月の新刊〔5255〕2017/09/04

2017年9月4日(月)曇り

朝晩涼しくなりました。気持ちの良い月曜日の朝。

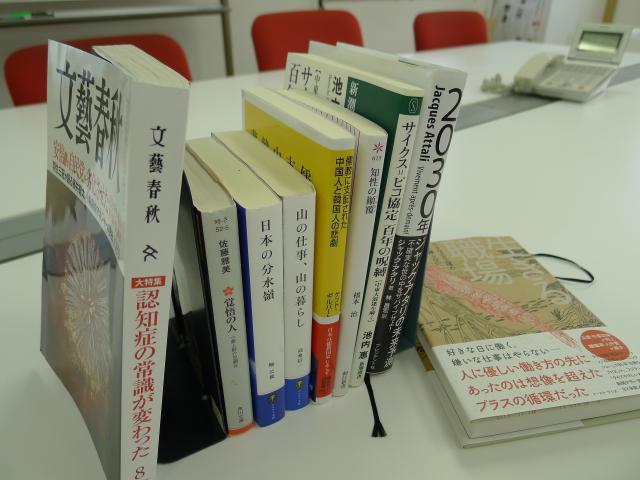

もう、9月ですきんね。9月。そこで、ひまわり文庫9月の新刊をご紹介しよう。

今回の本は、どれもこれも、なかなか面白かった。一気に読める、小生好みの本が多かったせいも、ある。好みのジャンルの本は、読みながら時が経つのを忘れてしまいます。

でもね、何十万部売れたとかいうので買ってみたけど、余りに内容が薄く、勉強不足なので呆れてしまった本も、ありました。こんな本書くのなら、少しは勉強して書こうよ。ちょっと、哀しい。

その本は紹介しません。まずは文藝春秋。まあ、駅の本屋さんとかで、なんとなく買ってしまう文藝春秋。出張の汽車の車内で読むには、最適だ。

その右。「覚悟の人」。

これね、幕末に財政と外交で幕府の為に尽くし、働いた人、小栗上野介忠順さんの伝記。幕末というあの時代に、幕府側にたって外国との交換レートの非を是正しようとしたり、幕府軍を外国とも戦えるように訓練、編成したり。大村益次郎が恐れたという、この頭が切れ、行動力のある人物の評伝は、面白い。

幕末を、有能な幕臣の視点で描くと、全然違う風景が見えてくる。もう、徳川慶喜はおろか、松平春嶽とかもボロのチョンですきんね、確かに、そういう側面も、ありますもんね。

モノゴトを、別の側面から見ると、全然違う風景が見えてくる、という典型の伝記だ。

「日本の分水嶺」は、日本の脊梁山脈を中心に、そこに繰り広げられたドラマを印象的に書き記した佳本。もちろん、こないだ走ってきた宮峠にも触れられてます。

「山の仕事、山の暮らし」は、北関東から東北にかけての山中で、山を生業にしている人々の暮らしと思いを描いています。ゼンマイ採り、山椒魚採り、シカ撃ち、蜂飼い、などなどなどなど。1990年代に取材し、書かれた本だが、すでに民俗学的価値が高まっている気がします。

僕は山が好き。山で暮らす人々の息遣いは、これからも残っていくのだろうか。

橋本治の「知性の顛覆」。久々に読んだ橋本治ですが、相変わらずの橋本節が心地良い。大学生の頃、「桃尻娘」や「その後の仁義なき桃尻娘」、楽しく読んだし、「春ってあけぼのよ!」で始まる独特の現代語訳の枕草子も面白かった。健在、橋本治。

「サイクス=ピコ協定 百年の呪縛」は、第一次大戦で、大国がそれぞれの利害をむき出しに結んだこの協定が、現在の中東の混乱の遠因になっている、という評論家たちの薄い論評を批判しつつ、現在のとんでもなく複雑な状況を解きほどいていく。そして、その100年前と現代に、驚くほどよく似た部分がある、という恐ろしい話も、よく理解できました。これ一冊で、かなりの中東通になった気になる。歴史愛好家必読。

さあ。残り2冊。どちらも、すごい。

まずは、「2030年 ジャック・アタリの未来予測」。こないだ、9月1日のにっこりにその内容と感想を書きました。これからの生きていき方。仕事の仕方。いろんなことを深く深く考えさせられる、本。これはお薦め。

そして最後。「生きる職場」。

東日本大震災で、宮城県石巻市から大阪に移り、そこで海老の加工を営む「パプアニューギニア海産」。

震災をきっかけに、会社のあり方、生きていくありかたを考えるようになり、働くみんなに、自分の生活を大切にした生き方をしてもらおうと、とんでもなくユニークなことに取り組むようになった会社の、その生き様が、淡々と描かれています。

「好きな日に働き、休みたい日に休む。嫌な仕事はやらない。好きな時間に出社して、好きな時間に退社する工場。今日遅れる、とか休みとか、連絡することを禁止する。」などなど。

まあ、ここでは説明しきれません。なぜ、そういうことができるのか。成り立つのか。

会社とは何なのか。働くとはどういうことなのか。生きるとは何なのか。

一度、この会社を見学に行ってみたくなりました。

以上、ひまわり文庫9月の新刊でした!