高知県ー新風土記ー〔5664〕2018/10/18

2018年10月18日(木)晴れ!

今朝は雲もなく、良いお天気。

こないだ、この、「高知県ー新風土記ー」という冊子のコピーを、知人から頂戴しました。ありがとうございます!

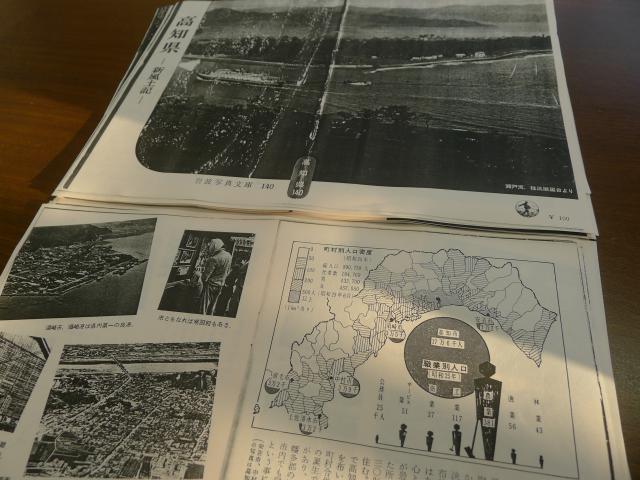

これ、1955年、つまり昭和30年に発行されたもの。定価100円。その頃の、高知県の産業や歴史、文化をご紹介した冊子ですな。岩波写真文庫というシリーズの中の1冊。これ、面白い。

僕が生まれる6年前のこと。こんなにも違うのか、と、ビックリするような風景が、そこには広がっている。古い話なのでビックリというよりは吃驚だ。

たくさんの写真が掲載されてますけど、ホントに、懐かしくなるような風景。表紙の写真は、浦戸大橋が架かっていない、浦戸湾の入り口。大阪からやって来た汽船が、高知港へと入港していく。種崎の海岸には海の家が見えてます。

下の、高知県の地図。これには、昭和29年現在の町村別人口密度などが書かれてます。高知県の総人口は890,750人。高知県のホームページにある人口推移表を見てみると、そう、昭和29年が、高知県人口が一番多かった年なんだ。89万人。翌年から少しづつ減少を始める、高知県人口。遂に90万人を超えることはなかった訳だ。

高知県の人口が80万人を割り込むのは平成17年のこと。なので、高知県民80万、というのが僕らのアイデンティティだった。

それがだね、今年9月のデータを見ると、706,177人。近年は一年で7000人くらいは減るので、この一年以内に70万人も割り込む、という訳だ。うーん。うーん。

9月現在の高知市の人口は331,501人。合併に合併を重ね、県下でも一人勝ちのように人口が増えてきた高知市。だけども、今は既に減り始めてます。高知市ですら。平成23年には343,522人いましたから。高知市ですら、減って行く人口。

この写真、昭和29年のデータを見ると、須崎市3万5千人、安芸市3万2千人、宿毛市3万2千人、土佐清水市3万2千人、中村市3万9千人。どこも3万人台で、あまり変わらない。

それが。現在は須崎市2万2千人、安芸市1万7千人、宿毛市2万人。

中村市は四万十市になって広域になったこともあり、県西部の人口が中村へ集まったこともあって、3万4千人。健闘健闘。

そして土佐清水市。この9月の人口は12,768人。「市」の基準から言えば、この人口はなかなか厳しい。2万人も減った、土佐清水市。漁業の衰退が直撃してますな。

この「人口」の文章を読むと、面白い。町村合併で、高知市以外にも8つの「市」ができた、と書き、「一番不便な幡多郡の約半分が市。市内でも電灯がない、ということになった。」とある。昭和30年頃は、そんな時代だ。

「山奥の生活」という項目では、魚梁瀬が紹介されてます。

「魚梁瀬に行くには林鉄以外に道はない。部落には自動車はおろか買ってきても乗る所がないので自転車さえない。日用品も食糧も全て林鉄で来る。総戸数の9割以上が営林署の仕事をしているから買い物は「購買」でする人が殆んど。山奥の樵の子供のための児童合宿所も営林署の経営。土曜日にトロッコで親元に帰り月曜の朝下りてくる。彼等の望みは自転車で遊ぶこと。好きな本は地理風俗の写真集など。」

山奥のきこりの子は、林鉄のトロッコで魚梁瀬へ下りて来て、児童合宿所に泊まって学校に通っていたのか。山がお金になった時代。山に、たくさんの人が暮らしていた時代。

こんな冊子を見ると、日本はこれからどこへ行こうとしているのか、と考えさせられる。

ちなみに。現在の高知県の人口は、大正6年頃とほぼ同じ。昭和19年、戦争末期に、やはり同じくらいの人口になっていたけど、それからはどんどんと増えて89万人。今は70万人で、このまま行けば、20年で、江戸時代の人口になる高知県。

人の手で開発された山は、再び自然の山へ戻り、人は自然から離れ、暮らしてゆくことになるのか。

この「岩波写真文庫」というの、面白い。安いのもあるので、買って読んでみたいですな、こりゃあ。